经常煲电话粥小心”吃坏“耳朵

文章简介:现在流行一句话叫做”世界上最远的距离不是天和地,而是我坐在你对面,你却在玩手机“,手机是现在使用最广的通讯的高科技产品,现在很多人都离不开手机

现在流行一句话叫做”世界上最远的距离不是天和地,而是我坐在你对面,你却在玩手机“,手机是现在使用最广的通讯的高科技产品,现在很多人都离不开手机。手机的通话是靠高频电磁波传递信号的,而高频微波除对人的神经、血液、免疫系统及眼部等造成损害外,还对人体的生殖和胚胎发育有影响。所以正确使用手机很重要,但是在生活中,人们经常会出现一些使用误区,加大手机对身体的伤害。下面就为大家介绍一下使用手机的误区有哪些?

1、私密电话躲到墙角悄悄说

对于涉及私密内容的电话,不少人喜欢躲到建筑物的角落接听。而一般情况下,建筑物角落的信号覆盖比较差,因此会在一定程度上使手机的辐射功率增大。基于同样的道理,身处电梯等小而封闭的环境时,也应慎打手机。

2、拨电话时把手机紧贴耳朵

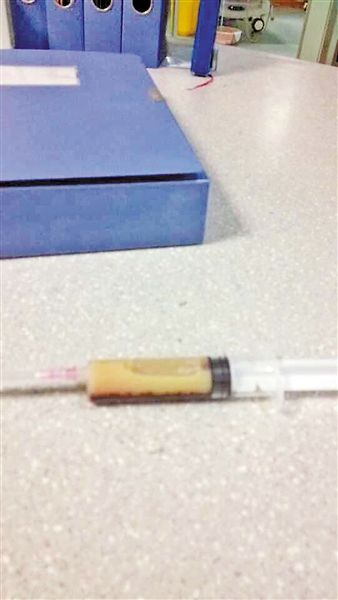

手机拨出电话而未接通时,辐射会明显增强,此时应该让手机远离头部,间隔约五秒钟后再通话。

3、手机信号越弱,耳朵贴得越近

当手机信号变弱时,许多人会本能地将手机尽量贴近耳朵。但根据手机的工作原理,在信号较弱的情况下,手机会自动提高电磁波的发射功率,使得辐射强度明显增大。此时把耳朵贴近,头部受到的辐射就会成倍增加。

4、戴着眼镜打电话有害身体健康。

一项来自美国的测试表明,金属眼镜框会明显导致电磁场增强,令使用者对辐射的吸收率增加。这是因为金属眼镜架是一种良好的导体,它会将手机产生的辐射导入眼睛和大脑,影响视力。 健康新闻

电磁场的辐射,的确能够通过一定的介质和导体进行传播,但合格手机的电磁辐射量有规定标准,对人体无害,但如果手机质量不达标,就有可能对身体有害。

“特别是对人的大脑和眼睛水晶体。”而金属对电磁场有一定的传导作用,如果人们戴着金属框架的眼镜打手机,电磁场的辐射有可能会通过金属眼镜框传导到大脑及眼睛四周,造成一些伤害,例如可能会出现一些大脑发胀、思维混乱或眼睛四周胀疼等症状。 郑州健康新闻

为了避免这种情况,如果你戴的是金属眼镜框,最好不要长时间通话,或者左右两边换着听。如果你需要频繁使用手机,建议改用非金属框架的眼镜。 健康资讯

5、在行驶的车上打手机

手机有可能会为了避免过于频繁的区域切换,而指定覆盖范围更广的大功率基站提供服务,其发射功率则会因传输距离的增加而提高。

6、把手机挂在脖子或腰间

手机的辐射范围是一个以手机为中心的环状带,手机与人体之间的距离决定了辐射被人体吸收的程度。因此,人与手机需要保持距离之美。有医学专家指出,心脏功能不全、心律不齐的人尤其不能把手机挂在胸前。手机如果常挂在人体的腰部或腹部旁,可能会影响生育机能。较为健康安全的方法,是把手机放在随身携带的包中,并尽量放在包的外层,以确保良好的信号覆盖。

7、东晃西走,频繁移动

一些人喜欢在打手机时不自觉地踱方步、频繁走动,却不知频繁移动位置会造成接收信号的强弱起伏,从而引发不必要的短时间高功率发射。

想要健康使用手机,那么请牢记下面六大招数:

1、为你的手机购买一个手机套:有人认为硅胶和塑料的手机套能够制造更多的空隙,而这些空隙会让已经比较脏的手机更加不清洁。尽管如此,拥有一款合适的、尤其是那些完全覆盖键盘的手机套,然后定期清洁它,把手机从手机套里面取出,然后再清洁手机套,可以在很大程度上降低在你的手机里面寄居的细菌。

2、经常洗手:不管你是否相信,我们的手是细菌和病毒最大的寄居地,如果想要让你的手机尽量少沾细菌,那么请遵守经常洗手这条规则。

3、最好每周都能用沾有医用酒精的棉签轻轻擦拭手机的键盘、屏幕和手机其他部分进行除菌,也可以去手机客服部通过紫外线或者臭氧等方式进行清洁。

4、通话期间或收发短信时不要一边按键一边取用其他物品,特别是不要取用食物,小心病从口入。

5、很多人习惯把手机与钱包、钥匙、钞票等物品放在一个裤袋中,这样很容易造成交叉污染。

6、在通话时使用耳机可降低手机辐射的侵害,也可使手机尽量减少与面部和口唇部位的接触,防止飞沫传染。

以上就是关于使用手机误区的介绍,希望大家可以给予关注。手机是现在已经延伸到我们生活的各个领域,加深了我们人与人之间的联系,但是长时间使用手机给我们的身体健康造成很大的危害,希望大家可以注意,控制使用手机的时间。

- 没有关键字相关信息!

(责任编辑:张玉霞)

| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

- 上一篇:河南拟出台捐献者亲属需器官移植时可优先

- 下一篇:”左眼皮跳跳“不一定是好事要来到